「桓武平氏 葛西氏流 旧仙台藩士 仙台大槻家 第二十一代」

私の血統と家系の歴史:桓武平氏から仙台藩儒学者、そして二十一代目の私へ

江戸時代、大槻家は「西に頼氏あり、東に大槻氏あり」と称されるほどの学者の名門であり、私はその一族の始祖・大槻泰常(おおつき やすつね)から数えて第二十一代(21代目)にあたります。

この血筋は、京都の皇室から始まり、東北の地で武士として、そして学問の徒として、時代を駆け抜けてきました。

1. 源流:京都の皇室から武士へ

全ての始まりは、平安京を築いた第50代桓武天皇(かんむてんのう)に遡ります。天皇の子孫は臣籍に下り、桓武平氏(かんむへいし)を名乗りました。

この平氏の一族から、鎌倉時代に関東を経て東北地方に移り住み、奥州(現在の東北地方)で一大勢力を築いた名門武士「葛西氏(かさいし)」が生まれます。私の家系は、この葛西氏の血を引くものです。

2. 「大槻」姓の誕生:始祖・大槻泰常

葛西氏の分家である寺崎氏から出た大槻泰常(おおつき やすつね)が、私たち一族の初代です。

泰常は、自らの居館(現在の岩手県一関市周辺)の庭にあった大きな槻(つき=ケヤキの木)の木にちなんで、姓を「大槻」と改めました。これが、大槻一族の始まりです。

3. 仙台藩士へ:一関宗家と仙台大槻家の興り

一族の歴史が大きく動いたのは、戦国時代の終わりです。

一族の六代目にあたる大槻茂性(おおつき しげなり)が、奥州の覇者であり仙台藩の藩祖である伊達政宗公に仕えることとなりました。茂性は仙台の地に根を下ろし、伊達家に仕える藩士の家系「仙台大槻家(せんだい おおつきけ)」を興しました。

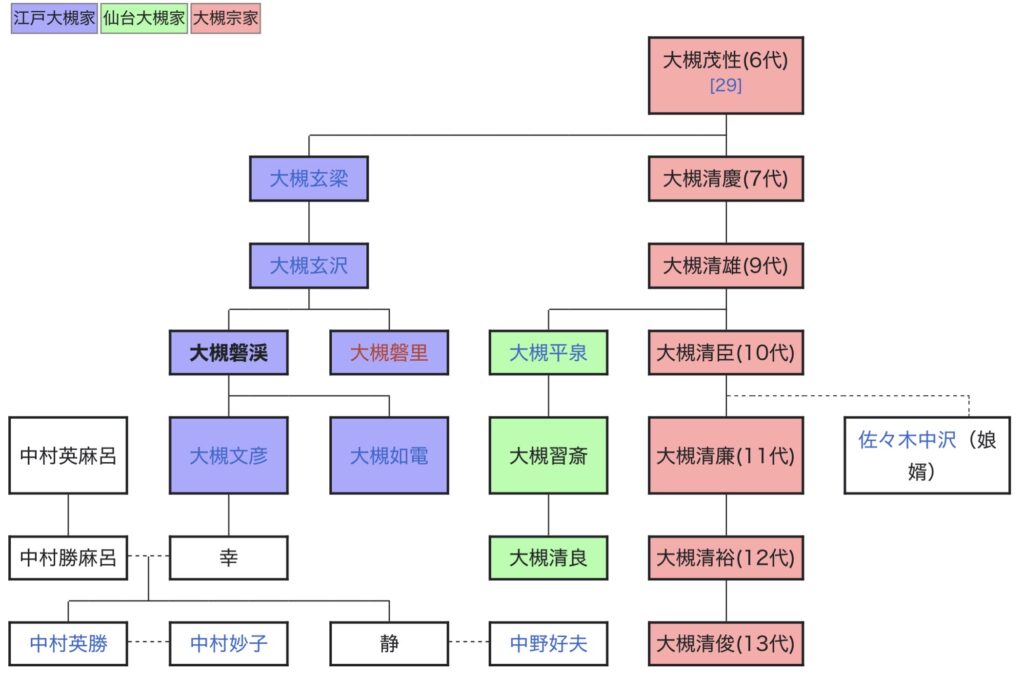

これにより、大槻家は(現在の岩手県)一関の地にある「大槻宗家(本家)」から、茂性の「仙台大槻家(仙台分家)」、そして後に玄沢が興す「江戸大槻家(江戸分家)」へと分かれていくことになります。

このため、茂性は「大槻一族の六代目」であると同時に、「仙台大槻家の初代」とされています。

4. 学問の家系:「大槻三賢人」と養賢堂

仙台藩士となった大槻家は、武士としてだけでなく、藩の教育を担う儒学者(じゅがくしゃ)の家系としてその名を高めます。江戸後期には、仙台藩の儒学を担う「仙台大槻家」と、江戸で蘭学を切り開いた「江戸大槻家」が、養子縁組を通じて交わり、幕末の日本を動かす傑出した学者たちを生み出しました。

仙台藩の最高学府である藩校「養賢堂(ようけんどう)」では、我が家は代々そのトップである「学頭(がくとう)」を務める家柄となりました。

特に、大槻家の中でも傑出した大槻玄沢・大槻磐渓・大槻文彦の3名は、「大槻三賢人(さんけんじん)」と呼ばれ、日本の近代化に多大な影響を与えました。

大槻 文彦(おおつき ふみひこ)【三賢人の三人目】

大槻磐渓の三男(玄沢の孫)にあたります。一つのことを地道にやり遂げる性格で、その生涯をかけて日本初の近代的国語辞書である『言海』、さらにその増補改訂版『大言海』を編纂・完成させた、日本の国語学の父とも言える偉人です。

大槻 玄沢(おおつき げんたく)【三賢人の一人目】

「江戸大槻家」の祖。杉田玄白らに蘭学を学び、日本初の蘭和辞書『解体新書』の翻訳にも参加、後に『蘭説梯航』を編纂するなど、日本の「蘭学(洋学)」の礎を築いた巨星です。ロシア漂流民・大黒屋光太夫らと交流し、海外情勢に通じていました。

一族 10代(仙台 5代):大槻 平泉(へいせん)

江戸時代の儒学者。仙台藩に仕え、藩校「養賢堂」の学頭となり、その学制改革と施設の拡充に尽力しました。玄沢の勧めもあり、藩校に蘭学の教育も導入した偉大な教育者です。

大槻 磐渓(おおつき ばんけい)【三賢人の二人目】

大槻玄沢の三男として江戸に生まれ、「仙台大槻家」の大槻平泉の養子となった、両家を繋ぐ大学者です。儒学者・漢学者として、養賢堂の学頭補佐や教授を務めました。幕末の動乱期にはその卓越した見識で仙台藩の藩論を主導し、奥羽越列藩同盟の結成にも深く関わったとされます。

一族 11代(仙台 6代):大槻 習斎(しゅうさい)

平泉の実子であり、磐渓の義弟にあたります。父と義兄の跡を継ぎ、同じく養賢堂の学頭を務めました。仙台藩の学問を支え続けました。

一族 12代(仙台 7代):大槻 清良(せいら)

習斎の子として、平泉、磐渓、習斎と続く学者の血筋を継いだ人物です。

5. 近代の学統:柳川の大地主と教授の家系

この「学問を以て世に仕える」という精神は、明治維新を経て近代に入っても途絶えることはありませんでした。仙台藩の所領であった福島県柳川(現在の伊達市)の地に根を下ろした大槻家は、大地主であると同時に、地域の教育を担う「学問の家」としての役割を果たし続けます。

- 一族 18代(仙台 13代):柳川の先祖

柳川の地で大地主として家系を守り、同時に地域の教育に深く関わり、柳川小学校の校長を代々務めるなど、地域の名士として尊敬を集めました。 - 一族 19代(仙台 14代):大槻 幹郎(おおつき みきろう)

曽祖父の兄にあたる人物。東北大学経済学部、経済学研究科を卒業後、創価大学の経済学部教授に就任。「理論経済学」の分野で教鞭をとり、多くの後進を育てました。 - 一族 19代(仙台 14代):大槻 憲四郎(おおつき けんしろう)

私の直系の祖父。東北大学理学研究科で学び、地質学の権威として**東北大学の名誉教授**となりました。また、**地質学会の東北支部長**という重責も務め、東北地方の地質研究を牽引した偉大な学者です。

6. 家紋と二つの代数

私たち一族の家紋は、そのルーツである名門武士・葛西氏の紋に由来する「三つ柏(みつがしわ)」です。

柏の葉は古来より神が宿る木とされ、武家の紋章として非常に高い格式を持つものです。

この歴史的背景により、私は二つの代数を持っています。

- 大槻氏 第二十一代

(姓の始祖・大槻泰常から数えた、一族全体の正式な代数) - 仙台大槻家 第十六代

(仙台藩士となった大槻茂性を初代と数えた、家固有の代数)